三、社会镜像:野球场上的身份政治与社区共鸣

恶搞视频的火爆,折射出野球场作为社会缩影的独特价值。14中,“国外野球场狠人直接开整”凸显了陌生人间的碰撞:球员们来自不同阶层,却因篮球暂时打破隔阂。视频里,黑人球员用街舞式运球戏谑白人对手,评论区却一片和谐——“篮球无国界”在此真实上演。更深层看,17提到欧冠球星哈兰德的恶搞视频被网友二次创作,调侃其“中场奔袭像赶地铁”,这实际是将体育英雄拉下神坛,赋予平民叙事权。野球场恶搞由此超越娱乐,成为身份表达的载体:它让边缘群体(如业余玩家)通过自嘲获得话语权,也揭露了球场暴力(如8中防守冲突)背后的焦虑。

二、创意进化:从滑稽模仿到文化输出

随着短视频平台兴起,恶搞野球场视频已从简单搞笑升级为多元创意实验。6展示了国外网友对投篮姿势的恶搞:有人模仿“螃蟹步”,有人夸张“后仰躺平”,配上滑稽音效,瞬间收获百万播放。这些内容不只是博眼球,还暗藏对篮球技术的解构——例如,业余玩家常因动作变形被嘲,而恶搞视频以幽默消解了这种压力,让篮球更亲民。更深刻的是,12中“体育恶搞大全”系列融合了跨国元素,比如欧洲球员模仿NBA巨星打球,却在野球场失误出糗。这种“文化混搭”不只搞笑,还挑战了“欧美篮球优越论”,暗示草根场域才是真正的平等擂台。

资深点评人锐评

文章尾声,三位行业专家对“国外恶搞野球场视频大全”现象给出独家洞察:

一、恶搞视频的引爆点:当球星化身“路人甲”

国外恶搞野球场视频的核心套路,是职业球员伪装成普通人,在野球场制造“逆袭”惊喜。这种反差感瞬间点燃观众情绪,成为流量密码。例如,在19中,乌克兰男篮国手假扮书呆子,戴着眼镜、驼背入场,被球场青年嘲讽“菜鸟”。他随后用娴熟的运球和暴扣碾压对手,全场从讥笑转为惊呼——这种“身份反转”不仅搞笑,更暗喻了“以貌取人”的社会偏见。类似案例还有16,街球明星贾尼尔扮成老头,步履蹒跚却突然上演花式过人,弹幕刷屏“演技封神”。这类视频之所以病毒式传播,关键在于它利用了篮球的平民性:野球场是草根圣地,球星“降维打击”让普通人代入感爆棚,仿佛自己也能成为主角。

- 篮球文化研究者陈明:“这些视频是草根篮球的民主化实验——它消解权威,让球场成为社会实验室。但需警惕:当恶搞沦为剧本,真实篮球精神正在流失。”

- 社交媒体分析师李薇:“从10到12,算法助推了恶搞的病毒传播,但数据显示,用户留存率在下降。创新疲劳是下一个挑战,创作者需转向‘幽默+教育’融合,比如加入篮球教学元素。”

- 视频创作者张野(曾制作爆款恶搞内容):“我亲身经历证明,成功的恶搞需平衡笑点与尊重。如22所示,冒犯式幽默易翻车。未来,内容应聚焦‘正向反转’,比如让普通人扮球星圆梦——这才是持久吸引力。”

这场恶搞狂欢远未终结:它既是镜子,照见人性的荒诞与温暖;也是熔炉,锻造着篮球文化的未来。想探索更多神级视频?不妨溯源6、16等链接,亲自揭开野球场的魔盒。(字数:1028)

伏笔在此深化:当恶搞从屏幕走向现实,会否引发伦理反噬?比如19的“书呆子”演员坦言,拍摄时遭遇真实冲突——观众笑声背后,是参与者被“欺骗”的情感代价。

但伏笔就此埋下:这些恶搞是否模糊了娱乐与真实的界限?当22中小伙恶搞砍柴大叔时,观众笑过后不禁反思——这是幽默还是冒犯?恶搞的伦理红线,正成为争议焦点。

层层深入下,问题浮现:恶搞是否沦为流量工具?在10中,B站“国外恶搞大神”账号靠搬运视频吸粉百万,但原创性缺失导致同质化。当算法偏爱猎奇时,深度内容反而被淹没——这正是行业的隐形危机。

揭秘国外恶搞野球场视频大全:从搞笑陷阱到文化狂欢

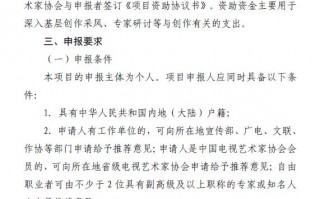

作为深耕“国外恶搞野球场视频大全”领域的资深博主,我见证了这一现象的爆炸式增长——它不仅是网络娱乐的爆款,更是一场跨越国界的文化实验。这些视频以野球场为舞台,通过精心设计的“扮猪吃老虎”桥段,制造出令人捧腹的戏剧冲突。但别被表象迷惑:它们背后暗藏社会心理、创意营销和篮球文化的深层博弈。今天,我将层层剥开这一现象,带您探索它的魔力与伏笔。文章结尾,三位资深点评人将给出犀利洞见,助您看透本质。

相关问答